LA POSIZIONE DELL’UE NEI CONFRONTI DELLA GUERRA RUSSIA/UCRAINA

L’UE e i suoi Stati membri condannano la guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina.

Dal febbraio 2022 il Consiglio europeo e il Consiglio dell’Unione europea si riuniscono regolarmente per discutere della situazione in Ucraina da diverse angolazioni: l’UE ha dimostrato unità e forza e ha fornito all’Ucraina sostegno umanitario, politico, finanziario e militare.

Dal febbraio 2022 il Consiglio europeo e il Consiglio dell’Unione europea si riuniscono regolarmente per discutere della situazione in Ucraina da diverse angolazioni: l’UE ha dimostrato unità e forza e ha fornito all’Ucraina sostegno umanitario, politico, finanziario e militare.

L’UE ha assunto l’impegno di continuare a dar prova di solidarietà e a fornire sostegno ai rifugiati in fuga dalla guerra in Ucraina e ai paesi che li ospitano. Si sta inoltre coordinando con i partner e gli alleati, in seno alle Nazioni Unite, all’OSCE, alla NATO e al G7.

In varie occasioni, il Consiglio europeo ha condannato gli attacchi indiscriminati della Russia nei confronti di civili e infrastrutture civili e ha esortato la Russia a cessare gli attacchi missilistici sistematici contro le infrastrutture energetiche ucraine.

I leader dell’UE hanno evidenziato che la Russia, la Bielorussia e tutti i responsabili di crimini di guerra e degli altri crimini più gravi saranno chiamati a rispondere delle proprie azioni in conformità del diritto internazionale.

Attualmente gli Stati membri hanno definizioni diverse di cosa costituisca una violazione delle misure restrittive nonché della natura delle sanzioni che dovrebbero essere applicate in caso di violazioni.

Per questo motivo il 28 novembre il Consiglio ha adottato all’unanimità la decisione di aggiungere la violazione delle misure restrittive all’elenco dei “reati riconosciuti dall’UE” previsto dal trattato sul funzionamento dell’Unione europea. La decisione:

- garantirà un’esecuzione più uniforme delle sanzioni in tutta l’UE

- scoraggerà i tentativi di aggirare o violare le sanzioni

Ai sensi della decisione, la Commissione europea presenterà una proposta di direttiva contenente norme minime relative alla definizione del reato di violazione delle misure restrittive dell’UE e delle relative sanzioni.

L’IMPATTO DELLA GUERRA SUI MERCATI

I prezzi mondiali delle principali materie prime, come i combustibili e i concimi, hanno raggiunto livelli record nel 2022 con notevoli ripercussioni nel 2023.

La guerra ha causato incertezza in merito alla sicurezza dell’approvvigionamento energetico. Gli attacchi della Russia alle colture e alle infrastrutture di trasporto hanno compromesso la capacità dell’Ucraina di esportare la sua produzione agroalimentare, aggravando ulteriormente la crisi alimentare mondiale.

L’aggressione militare russa contro l’Ucraina ha un impatto diretto sulla sicurezza alimentare e sull’accessibilità economica dei prodotti alimentari a livello mondiale.

Grazie alla politica agricola comune (PAC), la disponibilità di prodotti alimentari, mangimi e concimi non è fonte di particolare preoccupazione nell’UE. L’UE è ampiamente autosufficiente e si prevede che il suo mercato unico sarà all’altezza del suo ruolo assorbendo gli shock, garantendo la sicurezza alimentare per i cittadini dell’UE e assicurando agli agricoltori europei sostegno al reddito.

Tuttavia, la riduzione delle importazioni di mais, frumento, olio e farina di colza e di girasole dall’Ucraina ha ripercussioni soprattutto sui prezzi dei mangimi e sull’industria alimentare dell’UE. Alla luce degli elevati prezzi di mercato e delle tendenze inflazionistiche a causa della guerra in Ucraina, la preoccupazione principale nell’UE continua a essere l’accessibilità economica.

Tra i problemi principali figurano le forniture di carburante e i prezzi dei carburanti, così come le sfide logistiche legate agli attraversamenti delle frontiere e alle restrizioni dello spazio aereo. Inoltre, le importazioni di merci e il massiccio afflusso di rifugiati ucraini verso i paesi dell’UE hanno comportato sfide operative per il settore.

UE E PATTO DI STABILITA’

L’Unione Europea è chiamata a riformare le sue regole fiscali entro la fine dell’anno, ma non c’è accordo tra i Paesi su come modificare l’attuale Patto di stabilità e crescita.

Nel 2023 la necessità di una riforma diventa fondamentale, dopo le crisi economiche innescate dalla pandemia da Covid-19 e dalla guerra in Ucraina, con un aumento improvviso dei prezzi dell’energia e un’inflazione da record.

Ogni Stato membro dovrà elaborare un piano di bilancio a medio termine per ridurre i livelli di deficit a un ritmo credibile e portare il debito pubblico su un “plausibile percorso discendente”, che dovrà essere negoziato dal singolo Stato con la Commissione europea e approvato dal Consiglio dell’Ue.

Ogni Stato membro dovrà elaborare un piano di bilancio a medio termine per ridurre i livelli di deficit a un ritmo credibile e portare il debito pubblico su un “plausibile percorso discendente”, che dovrà essere negoziato dal singolo Stato con la Commissione europea e approvato dal Consiglio dell’Ue.

I governi nazionali dovranno presentare piani a medio termine con i propri obiettivi di bilancio, le misure, le riforme e gli investimenti prioritari previsti su un periodo di almeno quattro anni, che saranno esaminati e approvati da Commissione e Consiglio dell’Ue.

Ogni piano dovrà contenere obiettivi di spesa pluriennali, che saranno poi utilizzati come base per la sorveglianza fiscale dello Stato in questione.

La Commissione redigerà allora un “percorso di rientro” per quei Paesi che hanno un debito pubblico superiore al 60% del proprio Pil (al momento 13 su 27, compresi Francia, Germania e Italia) o un deficit superiore al 3% del Pil.

LE NUOVE REGOLE EUROPEE SUI BILANCI

L’Europa prepara la revisione delle regole sulla finanza pubblica, con i parametri economici all’interno dei quali devono stare i Paesi membri per non incorrere nelle procedure di infrazione comunitarie.

La Commissione europea ha presentato una proposta di riforma del Patto di Stabilità e Crescita, l’insieme delle regole europee per la gestione coordinata e prudente dei conti pubblici da parte degli stati membri dell’Unione europea.

In linea generale servono a far sì che ciascun paese tenga i conti pubblici in ordine e senza fare troppo ricorso al debito, in modo da evitare problemi che possano ricadere sul resto dell’Unione. Le vecchie regole erano state sospese nella primavera del 2020 a causa della pandemia, per dare modo agli stati di spendere miliardi di euro in aiuti a famiglie e imprese senza troppi problemi e vincoli burocratici sul debito: erano comunque oggetto di discussione da diversi anni perché ritenute da alcuni troppo stringenti, e anche la stessa Commissione aveva detto più volte che dovevano essere riviste e aggiornate.

La riforma proposta dalla Commissione prevede una semplificazione delle regole, trattamenti diversi a seconda della condizione economica “di partenza” degli stati e un rafforzamento delle procedure di infrazione.

Gli obiettivi della riforma sono quelli di armonizzare le regole esistenti, rendendole meno stringenti, e al contempo di rendere più credibili e praticabili le procedure per deficit e debito eccessivi.

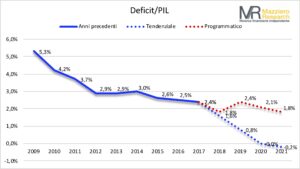

La riforma prevede che ogni paese dovrà avere come obiettivo quello di tendere a un 60 per cento massimo di rapporto tra debito e PIL e del 3 per cento del rapporto deficit e PIL. Per la procedura per disavanzo eccessivo, sotto forte pressione della Germania, la riforma prevede che gli stati saranno obbligati a ridurre il debito pubblico di 0,5 punti percentuali all’anno finché il deficit rimarrà sopra la soglia consentita.

La riforma prevede che ogni paese dovrà avere come obiettivo quello di tendere a un 60 per cento massimo di rapporto tra debito e PIL e del 3 per cento del rapporto deficit e PIL. Per la procedura per disavanzo eccessivo, sotto forte pressione della Germania, la riforma prevede che gli stati saranno obbligati a ridurre il debito pubblico di 0,5 punti percentuali all’anno finché il deficit rimarrà sopra la soglia consentita.

Le nuove regole prevederebbero maggiore considerazione delle condizioni economiche specifiche degli stati. I paesi con debito superiore al 60 per cento del PIL non sarebbero più obbligati a ridurlo di un ventesimo all’anno: per esempio di circa 7 punti all’anno, per un paese che come l’Italia ha un rapporto fra debito pubblico e PIL arrivato intorno al 144 per cento.

Con la riforma i paesi con un debito importante devono però proporre un proprio piano di quattro anni – estendibile a sette in casi eccezionali – di riduzione del rapporto tra debito e PIL, la cui credibilità viene valutata dalla Commissione europea. Successivamente, su proposta della Commissione, il piano viene approvato dal Consiglio, in modo che ogni paese prenda un impegno politico di fronte agli altri paesi.

NUOVO PATTO DI CRESCITA E STABILITA’

L’Italia sul tema , dovrà assumere un atteggiamento diplomatico che contemperi l’interesse nazionale con quello comunitario, superando le divergenze sostanziali fra i Paesi dell’Unione; ma, soprattutto, che contribuisca con realismo a un accordo fra i governi, che deve avere un larghissimo supporto per essere raggiunto ed essere poi utile ed efficace.

LO SCOPO DEL PATTO DI STABILITA’

Il Patto è nato nel 1997, insieme all’ultima tappa della nascita dell’euro, e come sua conseguenza.

Il Patto è nato nel 1997, insieme all’ultima tappa della nascita dell’euro, e come sua conseguenza.

Lo scopo originario del Patto è dunque la coerenza delle politiche di bilancio nazionali con le finalità della nuova politica monetaria comune. Paradossalmente, il senso del Patto sulle politiche di bilancio riguarda soprattutto la politica monetaria, l’indipendenza della BCE. E riguarda i deficit e i debiti pubblici presi come aggregato, indipendentemente dalla loro composizione.

Si parla spesso di coordinamento necessario fra politica monetaria e di bilancio. Il coordinamento più utile è quello dove la banca centrale e il governo fanno ciascuno il proprio mestiere, mirando al proprio obiettivo, rispettando i vincoli che impediscono a ciascuna autorità di rendere l’economia più instabile, anziché aiutarla a stare in equilibrio su un cammino di crescita. Sono i vincoli a coordinare le due politiche: l’obbligo di perseguire la stabilità dell’indice dei prezzi, seguito dalla banca centrale, riceve forza e plausibilità da una finanza pubblica che non registra disavanzi e debiti tali da sollecitare la banca ad aiutarla stampando moneta. Allo stesso tempo, le regole di un buon Patto di Crescita e Stabilità trovano supporto, in una banca centrale che guarda all’inflazione e non alle esigenze di finanziamento dei governi.